Table of Contents

ベランダや駐車場にいつの間にか付いている鳥のフン。見つけるとちょっと嫌な気持ちになりますよね。見た目が悪いだけでなく、実は病原菌の温床になったり、放置すると塗装を傷めたりと、意外と厄介な存在です。自分で掃除したいけれど、どうすれば安全に、そして周りに迷惑をかけずにできるんだろう?そんな風に考えたことはありませんか?

鳥のフンがもたらす意外な危険と環境への影響

鳥のフンがもたらす意外な危険と環境への影響

鳥のフンって、ただ汚いだけだと思っていませんか?実は、見た目以上に色々な問題を隠しているんです。まず、健康へのリスク。鳥のフンには、オウム病やクリプトコッカス症といった病原菌が含まれていることがあります。乾燥して airborne になると、それを吸い込んで感染する可能性もゼロではありません。特に小さなお子さんや高齢者、免疫力が低下している方がいるご家庭では、注意が必要です。

さらに、建物へのダメージも見逃せません。鳥のフンは酸性なので、車のボディやベランダの手すり、外壁などに付着したままにしておくと、塗装を剥がしたり、素材を腐食させたりすることがあります。特に、金属部分やコンクリートは影響を受けやすいですね。放置すればするほど、修繕費用がかさむ可能性も出てきます。

- 健康被害(オウム病、クリプトコッカス症など)

- 建材の腐食や劣化

- 不快な臭い

- 景観の悪化

そして、環境への影響も考えなければなりません。大量の鳥のフンが排水溝に流れ込むと、水質汚染の原因になることも。また、フンに含まれる成分が特定の植物の生育に影響を与えたり、生態系のバランスを崩したりといった可能性も指摘されています。だからこそ、適切な方法で掃除することが、私たち自身の健康だけでなく、周囲の環境を守るためにも大切になってくるんです。

鳥のフン掃除のDIY、環境に優しいアプローチとは

鳥のフン掃除のDIY、環境に優しいアプローチとは

なぜ環境に優しい掃除が必要なのか

さて、鳥のフンがただの汚れじゃないってことは分かってもらえたかと思います。じゃあ、自分で掃除する時にどうすれば環境に優しくできるんでしょう?ここが「鳥のフン掃除のDIY、環境に優しいアプローチとは」という話の核心です。

普通の洗剤や高圧洗浄機を何も考えずに使うと、排水が汚れたり、周りにフンを飛び散らせてしまったりします。これが意外と環境に負荷をかける行為なんです。特に、集合住宅のベランダなんかだと、下の階に迷惑をかける可能性もゼロじゃない。だからこそ、使うものややり方をちょっと工夫するだけで、自分も周りも気持ちよく過ごせるようになるんです。

環境に優しい掃除アイテムを選んでみる

じゃあ具体的に何をどうする?まず考えたいのが、使う洗剤です。強力な洗剤は汚れ落ちが良いように感じますが、成分によっては環境中で分解されにくく、川や海の汚染につながることもあります。せっかくキレイにしても、そのせいでどこかの生き物に迷惑をかけているとしたら、ちょっと嫌ですよね。

そこでおすすめなのが、重曹やセスキ炭酸ソーダといったナチュラルクリーナーです。これらは環境負荷が比較的少なく、鳥のフンのようなタンパク質汚れにも効果を発揮します。お酢も殺菌効果が期待できますが、金属には使わない方が良いなど、素材によって向き不向きがあるので注意が必要です。

「環境に優しい」って聞くと、効果が薄いイメージがあるかもしれませんが、適切な濃度と方法で使えば、市販の洗剤に劣らない洗浄力を発揮することもあるんですよ。試してみる価値は十分にあります。

- 重曹:弱アルカリ性でタンパク質汚れに強い。研磨効果も。

- セスキ炭酸ソーダ:重曹よりアルカリ性が強く、より頑固な汚れに。

- 過炭酸ナトリウム:漂白・除菌効果。つけ置きにも便利。

水の使い方と後片付けの重要性

洗剤選びと同じくらい大切なのが、水の使い方です。大量の水で洗い流すと、フンに含まれる有害物質や洗剤成分が広範囲に拡散してしまいます。まずはヘラやスクレーパーなどで固形物を取り除いてから、少量の水やぬるま湯で丁寧に拭き取るのが基本です。

拭き取った後の汚水やフンをどう処理するか?これも環境配慮のポイントです。そのまま排水溝に流すのではなく、新聞紙やキッチンペーパーで吸い取って、ビニール袋に入れて密閉してから可燃ごみとして捨てるのがベストです。こうすることで、病原菌の飛散や排水の汚染を最小限に抑えることができます。

実践!環境配慮型 鳥のフン掃除のDIY 手順と注意点

実践!環境配慮型 鳥のフン掃除のDIY 手順と注意点

掃除前の準備と安全確保は超重要!

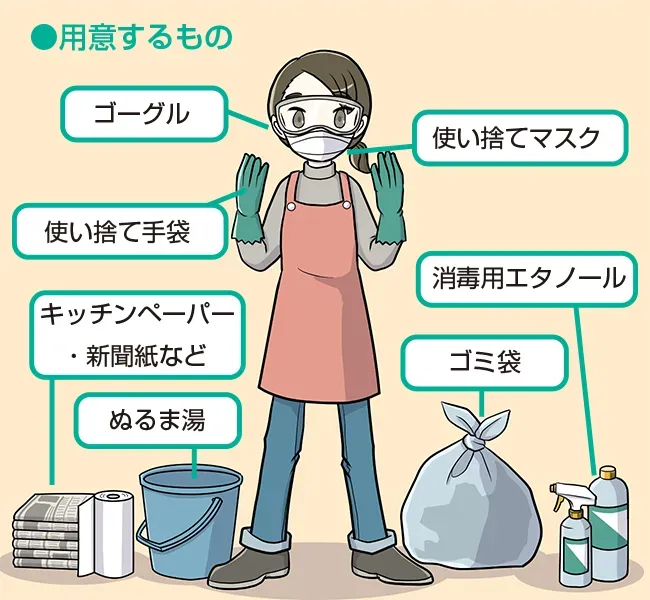

さあ、いよいよ実践編です。「鳥のフン掃除のDIYの環境への配慮」を意識しながら、安全かつ効率的に進めましょう。まずは準備から。ゴム手袋、マスク、ゴーグルは必須アイテムです。鳥のフンには病原菌がいる可能性があるので、直接触れたり吸い込んだりしないようにしっかりガードしてください。使い捨てできるものを選ぶと、後片付けも楽ですよ。

それから、使う道具も用意しておきましょう。固まったフンを剥がすためのヘラやスクレーパー、拭き取り用の新聞紙やキッチンペーパー、バケツ、そして環境に優しい洗剤(重曹やセスキ炭酸ソーダなど)とスプレーボトルです。高圧洗浄機は便利そうに見えますが、フンを飛び散らせてしまうリスクが高いので、個人的にはあまりおすすめしません。特に近隣への配慮が必要な場所では避けるべきでしょう。

フンを剥がして優しく拭き取るのがコツ

準備ができたら、いよいよ掃除開始です。まずは乾いて固まったフンに、用意した環境に優しい洗剤液をスプレーして、しばらく時間を置きます。こうすることでフンが柔らかくなり、剥がしやすくなります。熱いお湯を使うのも効果的ですが、火傷には注意してください。

フンが柔らかくなったら、ヘラやスクレーパーで優しく剥がしていきます。この時、力を入れすぎると下の素材を傷つける可能性があるので慎重に。剥がしたフンは、新聞紙やキッチンペーパーの上に集めましょう。決してそのまま排水溝に流さないでくださいね。集めたフンと汚れた新聞紙などは、後でまとめてビニール袋に密閉します。

手順 | 具体的な作業 | 環境配慮ポイント |

|---|---|---|

1 | 装備装着(手袋、マスク、ゴーグル) | 健康被害予防 |

2 | 洗剤液の準備 | 環境負荷の少ない洗剤を選ぶ |

3 | 固まったフンに洗剤液をスプレー | 少量で効果的に |

4 | フンをヘラで剥がす | 素材を傷つけない |

5 | 新聞紙等でフンを集める | 排水溝に流さない |

仕上げの拭き取りと後処理を丁寧に

大きなフンを取り除いたら、残った汚れを拭き取ります。洗剤液をスプレーした箇所を、雑巾やキッチンペーパーで丁寧に拭き上げてください。汚れが落ちにくい場合は、洗剤の濃度を少し上げるか、再度洗剤をスプレーして時間を置くと良いでしょう。こびりつきには、重曹ペーストを使うのも有効です。

拭き取りが終わったら、洗剤成分が残らないように、きれいな水で濡らして固く絞った雑巾で水拭きします。この時も、大量の水を流しっぱなしにするのは避け、拭き取るようにするのが環境への配慮です。最後に乾いた布で水分を拭き取れば完了です。使った雑巾や道具は、適切に洗浄するか、使い捨ての場合は前述のフンと一緒に密閉して捨ててください。この実践!環境配慮型 鳥のフン掃除のDIY 手順と注意点を守ることで、あなたも地球もハッピーになれるはずです。

鳥を寄せ付けない環境づくりと再発防止策

鳥を寄せ付けない環境づくりと再発防止策

掃除が終わってホッとしたのもつかの間、またすぐに鳥のフンが!なんて経験、ありますよね。結局、いくらきれいにしても鳥が来続ける限りイタチごっこです。だからこそ、根本的な解決には「鳥を寄せ付けない環境づくりと再発防止策」が欠かせません。鳥が「ここは居心地が悪いな」「食べ物がないな」と感じるような環境を作ることが、実は一番効果的で、かつ環境への負荷も少ない方法なんです。例えば、ベランダに落ちているエサになりそうなもの(パンくずとか)を片付けるのは基本中の基本。あとは、鳥が止まりにくいようにテグスを張ったり、キラキラ光るものを吊るしたりするのも手軽な対策です。物理的に侵入を防ぐネットなんかも有効ですが、設置方法によっては景観を損ねたり、別の生き物が引っかかったりしないように注意が必要ですね。とにかく、鳥にとって魅力的じゃない場所にする、これが再発防止の第一歩です。

これで安心!環境に優しい鳥のフン掃除まとめ

鳥のフン掃除、正直面倒ですよね。でも、放置しておくと見た目以上に厄介な問題を引き起こす可能性があります。今回ご紹介したように、適切な方法でDIYすれば、安全かつ環境への配慮も忘れずにキレイにできます。使う洗剤を選んだり、水の量を調整したり、ちょっとした工夫で環境負荷はグッと減らせるんです。そして何より、フンをさせない環境づくりが一番効果的。この記事が、あなたのベランダや駐車場を快適に保つための一助となれば幸いです。面倒でも、やる価値はありますよ。