Table of Contents

ベランダや庭に鳥のフンを見つけると、正直うんざりしますよね。すぐに掃除しても、またすぐに汚される。このイタチごっこ、いつまで続くんだろう…そう思ったことはありませんか?

鳥のフン掃除、DIYでどうする?基本のやり方

鳥のフン掃除、DIYでどうする?基本のやり方

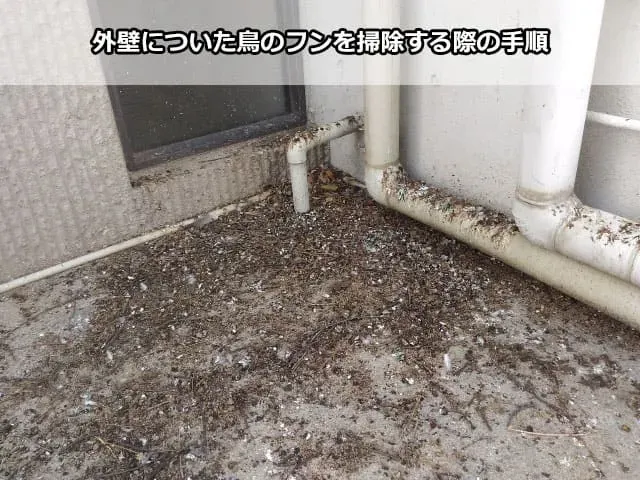

見つけたら即対応!まずは準備から

鳥のフンを見つけたら、正直「うわっ」ってなりますよね。でも、そのままにしておくと、乾いてこびりついたり、病原菌が広がったりと、いいことは一つもありません。見つけたらすぐに掃除するのが鉄則です。

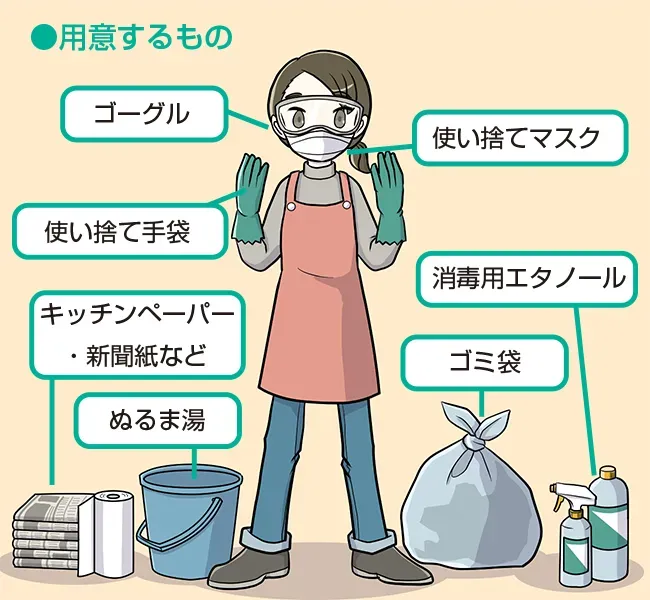

DIYで掃除するなら、まずは準備が大事。使い捨てのゴム手袋とマスクは必須です。フンには色々な菌がいる可能性があるので、吸い込んだり触ったりしないように自分を守りましょう。あとは、新聞紙やキッチンペーパー、ヘラやブラシ、バケツに水、そして洗剤と消毒液を用意しておくとスムーズです。

特に、乾いてカチカチになったフンは厄介です。無理に剥がそうとすると、粉塵が舞い上がって危険だし、床材やベランダを傷つけることもあります。濡れたフンは比較的簡単に取れますが、広げないように注意が必要ですね。

安全第一!フンを剥がして洗い流す

準備ができたら、いよいよ掃除開始です。乾いたフンは、まず水で十分に湿らせるのがポイント。新聞紙やキッチンペーパーに水を含ませて、フンの上に数分置いておくと、水分が染み込んで柔らかくなります。柔らかくなったら、ヘラや古くなったカードなどでそっと剥がします。ゴシゴシこするのは厳禁ですよ。

濡れたフンは、新聞紙やキッチンペーパーでそっと覆って、水分を吸い取らせてから取り除きます。こちらもこすらず、優しく吸わせるイメージです。フンを取り除いた後は、念入りに洗い流します。洗剤を使って表面の汚れを落とし、最後に消毒液でしっかり除菌しましょう。これで見た目もきれいになり、菌の心配も減ります。

- 乾いたフンは水で湿らせてから剥がす

- 濡れたフンは新聞紙などで吸い取る

- ゴシゴシこすらず優しく扱う

- 掃除後は必ず洗剤と消毒液を使う

仕上げの消毒と後片付けで完了

フンをきれいに取り除き、洗剤で洗った後も油断は禁物です。目に見えない菌が残っている可能性がありますから、必ず消毒を行いましょう。市販の塩素系漂白剤を薄めたものや、アルコール消毒液などが使えます。ただし、素材によっては使えないものもあるので、必ず注意書きを確認してください。

消毒液をかけたら、しばらく置いてから水で洗い流すか、きれいに拭き取ります。最後にしっかりと乾燥させれば、鳥のフン掃除のDIYの基本は完了です。使った道具も、そのままにしておくと不衛生なので、しっかり洗って消毒してから片付けましょう。

この基本の掃除方法をマスターすれば、急なフン汚れにも落ち着いて対応できます。でも、毎回この作業を繰り返すのは大変ですよね。だからこそ、次のステップとして長期的な視点での対策が必要になってくるんです。

なぜ必要?鳥のフン掃除のDIYの長期的な視点

なぜ必要?鳥のフン掃除のDIYの長期的な視点

その場しのぎでは終わらないフンの悩み

鳥のフン掃除、さっききれいにしたのに、もう新しいフンが!なんて経験、一度や二度じゃないですよね。そのたびに洗って拭いて…正直、疲弊します。これが「その場しのぎ」の掃除の限界なんです。

毎回の手間もそうですが、実は鳥のフンには見過ごせないリスクがたくさん潜んでいます。サルモネラ菌やオウム病クラミジアなど、人間に感染する可能性のある病原菌が含まれていることがあるんです。乾燥したフンが粉塵となって舞い上がり、それを吸い込んでしまうと健康を害する恐れも。

さらに、鳥のフンは強い酸性を持っています。これが建物の外壁やベランダの手すり、車の塗装などに付着したまま長時間放置されると、素材を腐食させたり、シミを作ったりする原因になります。いわゆる「フン害」ってやつですね。見た目が悪くなるだけでなく、建物の劣化を早める可能性もあるんです。

短期的な掃除だけでは解決しない問題点

一生懸命掃除しても、またすぐに汚される。これは、鳥がなぜその場所に来るのか、という根本原因に対処していないからです。鳥にとってそこが安全で休憩しやすい場所だったり、エサが見つかりやすい場所だったりするのかもしれません。

だからこそ、鳥のフン掃除のDIYの長期的な視点が必要になります。単に汚れた場所をきれいにするだけでなく、「どうすれば鳥がここに来なくなるか?」を考えること。これこそが、フン害の悩みから解放されるための鍵なんです。

一時的な掃除で安心するのではなく、鳥を寄せ付けないための対策に目を向ける。これができれば、掃除の頻度を drastically 減らせて、あなたの時間と労力を節約できます。そして何より、健康リスクや建物へのダメージの心配も軽減されるわけです。

短期的な掃除 | 長期的な視点 |

|---|---|

汚れた場所をきれいにする | 鳥が来ないように対策する |

一時的にきれいになる | 継続的な効果が期待できる |

掃除の手間が減らない | 掃除の手間を減らせる |

健康リスクが残る | 健康リスクを低減できる |

建材へのダメージを防げない | 建材へのダメージを防げる |

長期的な視点に立った鳥のフン対策DIY

長期的な視点に立った鳥のフン対策DIY

鳥が嫌がる環境を作るのが第一歩

鳥のフン掃除のDIYを長期的な視点で考えるなら、まずは「鳥がここに来たくないな」と思う環境を作ることが超重要です。鳥が好む場所って、見通しが良くて安全に休憩できたり、巣作りに適していたりする場所が多いんです。

例えば、ベランダの手すりや室外機の上、屋根の軒下なんかは格好の休憩ポイントになりがち。そこに何も対策をしていないと、「あ、ここ居心地いいじゃん」って鳥に思われて、繰り返し来られてしまいます。長期的な視点に立った鳥のフン対策DIYは、この鳥の心理を逆手にとることから始まります。

具体的には、鳥が止まりにくいように物理的な障害物を設置したり、鳥が嫌がるものを置いたりといった方法があります。ホームセンターに行けば、鳥よけグッズがたくさん売られていますから、自分の家の状況に合わせて選んでみましょう。

物理的な対策で侵入を防ぐ

一番手っ取り早くて効果的なのが、物理的に鳥の侵入を防ぐ対策です。例えば、ベランダ全体にネットを張る方法。これは少し大掛かりになりますが、一度設置すれば鳥が中に入ってくることはほぼなくなります。ただし、ネットの目が粗すぎると小さな鳥はすり抜けてしまうこともあるので、適切なサイズを選ぶことが大切です。

手すりの上など、特定の場所に鳥が止まるのを防ぎたい場合は、剣山のような形状の「バードスパイク」や、ワイヤーを張る方法があります。これらは鳥が着地するのを物理的に妨げるので効果的です。見た目が気になる場合は、透明なタイプや色の目立たないものを選ぶと良いでしょう。

室外機の上など、平面に鳥が降りてくるのを防ぐなら、傾斜をつける板を設置したり、テグスを複数本張ったりするのも有効です。鳥は不安定な場所を嫌がる性質を利用するわけですね。

- ベランダ全体には鳥よけネット

- 手すりにはバードスパイクやワイヤー

- 平面には傾斜板やテグス

- 対策は鳥が止まる場所に合わせて選ぶ

鳥が嫌がるアイテムを活用する

物理的な対策の他に、鳥が嫌がるものを利用する手もあります。例えば、光を反射するCDやホログラムテープ。キラキラした光が鳥を驚かせ、近づきにくくする効果が期待できます。ただし、鳥も賢いので、慣れてしまうと効果が薄れることもあります。

音で鳥を遠ざける超音波装置や、鳥の天敵であるカラスやヘビの模型なども市販されています。これらの効果は環境や鳥の種類によって差がありますが、試してみる価値はあります。個人的には、模型は意外と効果があったりします。うちの近所では、カラスの模型を置いた途端、ピタッと来なくなった家がありましたね。

これらのアイテムは単独で使うよりも、複数の種類を組み合わせたり、定期的に設置場所を変えたりすることで、鳥が慣れるのを防ぎ、長期的な効果を維持しやすくなります。鳥のフン掃除のDIYの長期的な視点に立つなら、一つの方法に固執せず、色々なアプローチを試す柔軟性が大事です。

鳥のフン掃除のDIYの長期的な視点、効果を持続させるコツ

鳥のフン掃除のDIYの長期的な視点、効果を持続させるコツ

対策の効果を定期的にチェックする

せっかく頑張って鳥よけ対策を設置しても、それがちゃんと機能してるか確認しないと意味がないですよね。鳥のフン掃除のDIYの長期的な視点って、対策をしたら終わりじゃなくて、そこからがスタートなんです。

設置したネットにたるみはないか? バードスパイクは外れてないか? 光るテープは風で絡まって効果が薄れてないか? 定期的に目で見てチェックすることが大事です。特に台風の後とか、強風が吹いた後は要注意ですよ。うちも一度、ネットが一部外れてて、そこからちゃっかり侵入されてフンをされた経験があります。鳥って、本当にちょっとした隙間も見逃さないんです。

対策グッズ自体が汚れてしまうこともあります。フンが付着したままだと、それが逆に鳥を引き寄せる原因になることも。簡単な汚れなら拭き取るなど、対策グッズ自体のメンテナンスも忘れずに行いましょう。これが、鳥のフン掃除のDIYの長期的な視点で効果を持続させるための地味だけど不可欠な作業です。

- 設置した対策グッズに破損やたるみがないか確認する

- 対策グッズが汚れていないかチェックする

- 定期的に点検日を決めて習慣にする

- 悪天候の後は特に念入りに確認する

鳥の行動を観察して対策を調整する

鳥のフン掃除のDIYを長期的な視点で行うなら、鳥の行動を「知る」ことも大切です。どんな種類の鳥が来ているのか?(スズメなのか、ハトなのか、カラスなのかで対策も変わってきます)いつ頃よく来るのか? どこに止まっていることが多いのか? こういうことを観察してみましょう。

鳥もバカじゃないので、設置した対策をどうにか回避しようとします。例えば、手すりにスパイクを置いたら、その横の狭い隙間に止まるようになった、とか。そういう鳥の「次の一手」を観察することで、こちらの対策もアップデートできるんです。

観察結果に基づいて、対策の位置を少しずらしたり、別の種類の対策を追加したりと、柔軟に調整することが重要です。鳥との知恵比べみたいで、ちょっと面白いな、と思えるようになったら、もうあなたも鳥のフン対策のプロですね。最初は面倒に感じるかもしれませんが、この一手間が長期的な効果に繋がるんです。

対策を複数組み合わせ、慣れさせない工夫をする

一つの対策だけに頼るのは、正直言って危険です。鳥は賢いので、時間が経つとどんな対策にも慣れてしまう可能性があります。例えば、光るものを置いても、最初は驚いて近づかなくても、危険がないと分かれば平気になってしまう、なんてことはよくあります。

だから、鳥のフン掃除のDIYの長期的な視点では、複数の対策を組み合わせるのがセオリーです。物理的に止まるのを防ぐ対策と、鳥が嫌がる音や光を出す対策を併用したり、定期的に違う種類の対策に交換してみたり。鳥に「ここはいつもと違うぞ?」と思わせ続けることが大事なんです。

「この前は光るものだったけど、今度は音がするぞ!」みたいに、鳥に予測させない工夫を凝らす。これが効果を持続させるための秘訣です。ちょっとしたアイデアや工夫で、鳥のフン害から解放される可能性が高まりますよ。あなたのベランダ、どうすれば鳥にとって一番居心地の悪い空間になるか、ゲーム感覚で考えてみるのもいいかもしれませんね。

さあ、あなたの鳥のフン対策、本当に「長期的な視点」に立っていますか?

長期的な視点でフン害から解放される

鳥のフン掃除は、一見すると面倒な単発作業に思えるかもしれません。しかし、その場しのぎの掃除を繰り返すのではなく、鳥のフン掃除のDIYの長期的な視点を持つことが、結果として最も効率的で賢い選択です。なぜ鳥が来るのか、どうすれば寄り付かなくなるのかを理解し、適切な予防策を講じることで、未来の掃除の手間と精神的な負担を大幅に減らすことができます。定期的な確認とメンテナンスも忘れずに行い、快適な環境を維持しましょう。もう、鳥のフンに悩まされる日々は終わりです。