Table of Contents

鳥のフン。見つけるたびに「またか…」とため息が出ますよね。ベランダの手すり、駐車場のコンクリート、大切にしている車や洗濯物まで。あの白い、いや、時としてやたらと色のついた塊は、見た目の不快感だけでなく、放置するとシミになったり、固まって取るのが大変になったり。さらに、健康へのリスクも指摘されています。市販の掃除グッズもたくさん出ていますが、「これだ!」という決定打に欠けることも。プロに頼むのは最後の手段として、まずは自分で何とかしたい、そう考えている人も多いのではないでしょうか。

鳥のフン掃除のDIYの道具を自作する前に準備すること

鳥のフン掃除のDIYの道具を自作する前に準備すること

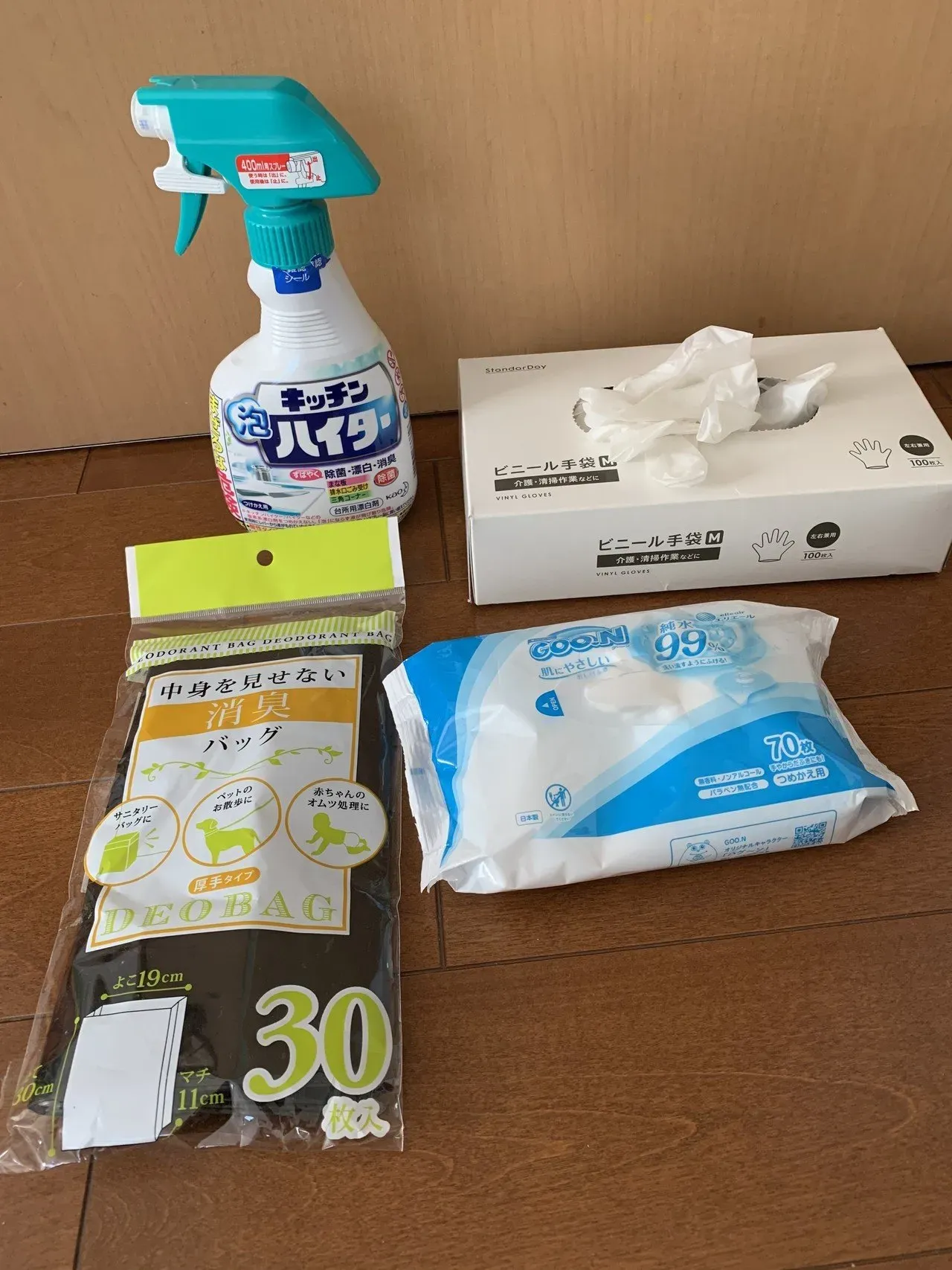

よし、鳥のフン掃除、DIYの道具を自作してやろう!と意気込むのは素晴らしいんですが、ちょっと待った。勢いだけで突っ込むと、後で面倒なことになったり、最悪の場合は健康を害したりする可能性もゼロじゃないんです。鳥のフンには、目に見えない雑菌や病原菌が含まれていることがありますからね。だからこそ、鳥のフン掃除のDIYの道具を自作する前に、最低限の準備をしておくのが賢明です。まず、何よりも大事なのは自分を守ること。使い捨てのゴム手袋は必須中の必須。さらに、フンが乾燥している場合は、舞い上がった粉塵を吸い込まないようにマスクも忘れずに。できればN95規格のような高性能なものが安心です。それから、目にフンが入るのも避けたいので、保護メガネもあると完璧。これらの安全装備は、自作道具を作る以前の問題として、必ず用意してください。次に、掃除の基本となるアイテム、例えばヘラやスクレーパー、ブラシ、雑巾、バケツ、そして洗剤ですね。これらは特別なものでなくても、家にあるもので十分。フンの状態や付着している場所によって使い分けることになるので、いくつか種類があった方が便利です。最後に、掃除する場所の状態をよく見て、どのくらいの範囲に、どんな状態のフンが付いているのかを把握しておきましょう。これが分かれば、どんなDIY道具が必要か、具体的なイメージが湧きやすくなりますから。

簡単!鳥のフン掃除のDIYの道具の自作アイデア集

簡単!鳥のフン掃除のDIYの道具の自作アイデア集

さあ、準備が整ったところで、いよいよ本題の「簡単!鳥のフン掃除のDIYの道具の自作アイデア集」に突入しましょう。難しく考える必要は全くありません。ポイントは、「いかにフンに触れずに、効率よく、そして安全に除去するか」。これにつきます。例えば、固まってしまったフンには、まず水分を含ませるのが基本ですが、高い場所や手の届きにくい場所だと、直接水をかけるのが難しい。そんな時は、ペットボトルの先に細いストローやチューブを取り付けた簡易スプレーが役立ちます。狙った場所にピンポイントで水をかけられる優れものです。また、ベランダの手すりなど、細長い場所にこびりついたフンには、牛乳パックを細長く切って作ったヘラが使えます。適度な硬さがありつつも、対象物を傷つけにくいのが利点。使い捨てできるのも衛生的でいいですよね。さらに、広範囲に薄く広がったフンには、古新聞紙を丸めて先端を少し湿らせたもの。新聞紙の繊維がフンを絡め取りやすく、そのままポイできる手軽さが魅力です。これらのアイデアは、どれもこれも特別な技術や材料を必要としない、「誰でもできる」レベルのものばかり。

例えば、こんな自作アイデアはどうでしょう?

- ペットボトル+ストロー:高い場所へのピンポイント水攻め

- 牛乳パックヘラ:手すりや狭い場所のこびりつきに

- 古新聞紙ボール:広範囲の薄いフンを絡め取る

- 割り箸+ティッシュ:細かい部分の仕上げ拭き

これらはほんの一例ですが、あなたの家の状況に合わせて、もっと色々な組み合わせが考えられるはずです。大事なのは、身の回りのものを「鳥のフン掃除の道具として使えるんじゃないか?」という視点で見直してみること。意外なものが、最高のDIYツールに変身するかもしれません。

自作道具で効率アップ!鳥のフン掃除の実践テクニック

自作道具で効率アップ!鳥のフン掃除の実践テクニック

固まったフンにはまず水分を

鳥のフン掃除、特に乾燥してカチカチになったやつは手ごわいですよね。無理に擦ると対象物を傷つけるし、フンが飛び散って余計に厄介。ここで自作道具が活躍するんです。例えば、先ほど紹介したペットボトル+ストローの簡易スプレー。これを活用して、まずはフン全体にたっぷりと水分を含ませてやりましょう。焦りは禁物。フンが水分を吸って柔らかくなるまで、数分から10分ほど待つのがポイントです。この「ふやかす」工程をしっかりやるかどうかで、その後の掃除の楽さが劇的に変わります。自作のピンポイントスプレーなら、周囲を濡らしすぎずに済むから、集合住宅のベランダなどでも使いやすい。この一手間が、自作道具で効率アップ!鳥のフン掃除の実践テクニックの第一歩です。

柔らかくしてから優しく除去

フンが水分を含んで柔らかくなったら、いよいよ除去作業です。ここで牛乳パックのヘラや古新聞紙ボールの出番。牛乳パックヘラなら、手すりや狭い隙間に入り込んだフンを、対象物を傷つけずにこそぎ落とすのに適しています。力を入れすぎず、フンの下からそっと差し込むように使うのがコツ。広範囲の薄いフンには、湿らせた新聞紙ボールを軽く転がすように使うと、フンを絡め取りながら拭き取れます。どちらの道具も使い捨てできるのが衛生的で、後片付けも楽。フンを取り除いた後は、残った汚れを雑巾やブラシで拭き取り、必要であれば洗剤を使って洗い流します。最後に、病原菌のことも考えて、消毒用エタノールなどで消毒しておくと安心です。

- ステップ1:自作スプレーでフンを湿らせる

- ステップ2:数分待ってフンを柔らかくする

- ステップ3:自作ヘラや新聞紙ボールでフンを除去

- ステップ4:残った汚れを拭き取る

- ステップ5:必要に応じて洗剤で洗い流す

- ステップ6:消毒する

鳥のフン掃除のDIYの道具を活かした予防策と今後の注意点

鳥のフン掃除のDIYの道具を活かした予防策と今後の注意点

掃除した場所を「鳥が嫌がる場所」にする

せっかく鳥のフン掃除のDIYの道具を自作してきれいにしたのに、またすぐにやられたら泣くに泣けませんよね。まさにイタチごっこ。だからこそ、掃除の後は「予防」が肝心なんです。鳥は一度安全で餌があると認識した場所に繰り返しやってくる習性があります。逆に言えば、「ここは居心地が悪い」「危険だ」と思わせれば寄り付かなくなる可能性があるわけです。

手軽な予防策としては、鳥が止まりそうな場所にキラキラ光るものを吊るしたり、風で揺れるものを置いたりする方法があります。CDやアルミホイルを細く切ったものなんかが定番ですね。鳥によっては効果てきめんだったり、全く気にしなかったり、個体差があるのはご愛敬ですが。あとは、鳥が止まる場所にテグスを張るのも物理的に有効です。鳥は足元が不安定だと嫌がるので、細いテグスを数本張るだけで効果が見られることがあります。筆者の知人は、ベランダの手すりに100均の園芸用ネットを張ってみたら、ぴたりと止まなくなったとか。見た目はちょっと微妙になりますが、効果は確かだったようです。自作道具で掃除が楽になった分、こうした予防策に手間をかける余裕が生まれるかもしれませんね。

- キラキラ光るものを吊るす(CD、アルミホイルなど)

- 風で揺れるものを置く(風車など)

- 鳥が止まる場所にテグスを張る

- 物理的にネットなどで侵入を防ぐ

定期的なチェックとプロへの相談も視野に

鳥のフン掃除のDIYの道具を活かした予防策も重要ですが、完全にゼロにするのは正直難しいかもしれません。特に都市部では鳥も賢くなっていますから。だから、定期的なチェックを習慣化するのが現実的です。フンは時間が経てば経つほど固まって掃除が大変になるだけでなく、病原菌の温床にもなりかねません。フンを見つけたら、小さいうちに自作道具を使ってサッと片付けるのが一番です。この「こまめさ」が、被害を最小限に抑える鍵となります。

もし、鳥の数が尋常じゃなかったり、糞の量が多すぎて手に負えない場合は、無理せずプロの業者に相談することも考えてください。特に鳩のフンなどは、乾燥すると粉塵となって舞い上がり、吸い込むと健康被害を引き起こすリスクがあります。素人が下手に手を出すと、かえって状況を悪化させることも。DIYはあくまで自分でできる範囲で。安全第一で対処することが何よりも大切です。鳥のフン掃除のDIYの道具を活かした予防策と今後の注意点として、この「無理しない」という選択肢を頭に入れておくのは、非常に重要なことだと断言しておきましょう。例えば、nipponbirding.comのような鳥に関する情報サイトで、鳥の習性や対策について学んでみるのも良いかもしれません。

対策 | 効果 | 備考 |

|---|---|---|

定期的なチェック | 被害の早期発見 | 掃除の負担軽減、健康リスク低減 |

こまめな掃除 | フンの固着防止 | 自作道具が役立つ |

プロへの相談 | 大量発生時の対応 | 健康リスクの高い場合 |

鳥のフン掃除はDIYで乗り越える!自作道具と予防策で快適な環境を

ここまで、鳥のフン掃除のDIYの道具の自作方法から、実際の掃除のコツ、そして再発防止策までを見てきました。市販品に頼るだけでなく、身近なもので工夫することで、コストを抑えつつ効果的な掃除道具が手に入ることがお分かりいただけたかと思います。自作の道具で頑固なフン汚れが落ちたときの達成感は、何物にも代えがたいものがあります。鳥のフン問題は完全にゼロにすることは難しいかもしれませんが、適切な知識と少しの工夫、そして継続的な対策で、その被害を最小限に抑えることは十分に可能です。今回ご紹介した方法を参考に、ぜひご自身の環境に合った掃除方法と予防策を見つけて、快適な毎日を取り戻してください。